松江人忘不了的大众理发店

当年中山路上的大众理发店

收银柜台上放着的算盘

□记者 岳诚 王姝姝 摄 王姝姝 文

位于谷阳南路46号的大众美发厅店面不大,门头像是从上世纪90年代“穿越”而来。这是松江最具年代感的理发店,是松江人嘴里常念叨的“大众理发店”。

曾经的“大众”在中山中路212号,有三个门面大。走在繁华的中山路上,老远就能看到蓝色玻璃门头、金色招牌下的大众理发店门庭若市。久负盛名的上海大光明理发店有名的3号金牌师傅王冠生,也被上级调来松江充实力量,最鼎盛时店里有30多位理发师傅,还有一众学徒。店里设施齐全,师傅们个个技术过硬,口碑甚好。男理发、女洗头2角6分,烫发1元8角,松江人一般结婚、吃喜酒或参加重大聚会,都要来“大众”换一下形象。若有人问起“你的头在哪里理的?”或“你的头发在哪里烫的?”只要答复是“大众”,那就没话说了,因为这是松江最顶级的理发店了。

“后来中山路改造,我们搬到了谷阳南路。”现在的店长沐广祥说。理发店沿用了“大众”的名字,只是把“理发店”改成了“美发厅”,算是赶了一下潮流。店里现在有6位师傅,店堂布置还是十年前的模样。央视热播剧《大浦东》曾在这里取过景,据说是花了功夫才找到这样一家年代感满满的老店。

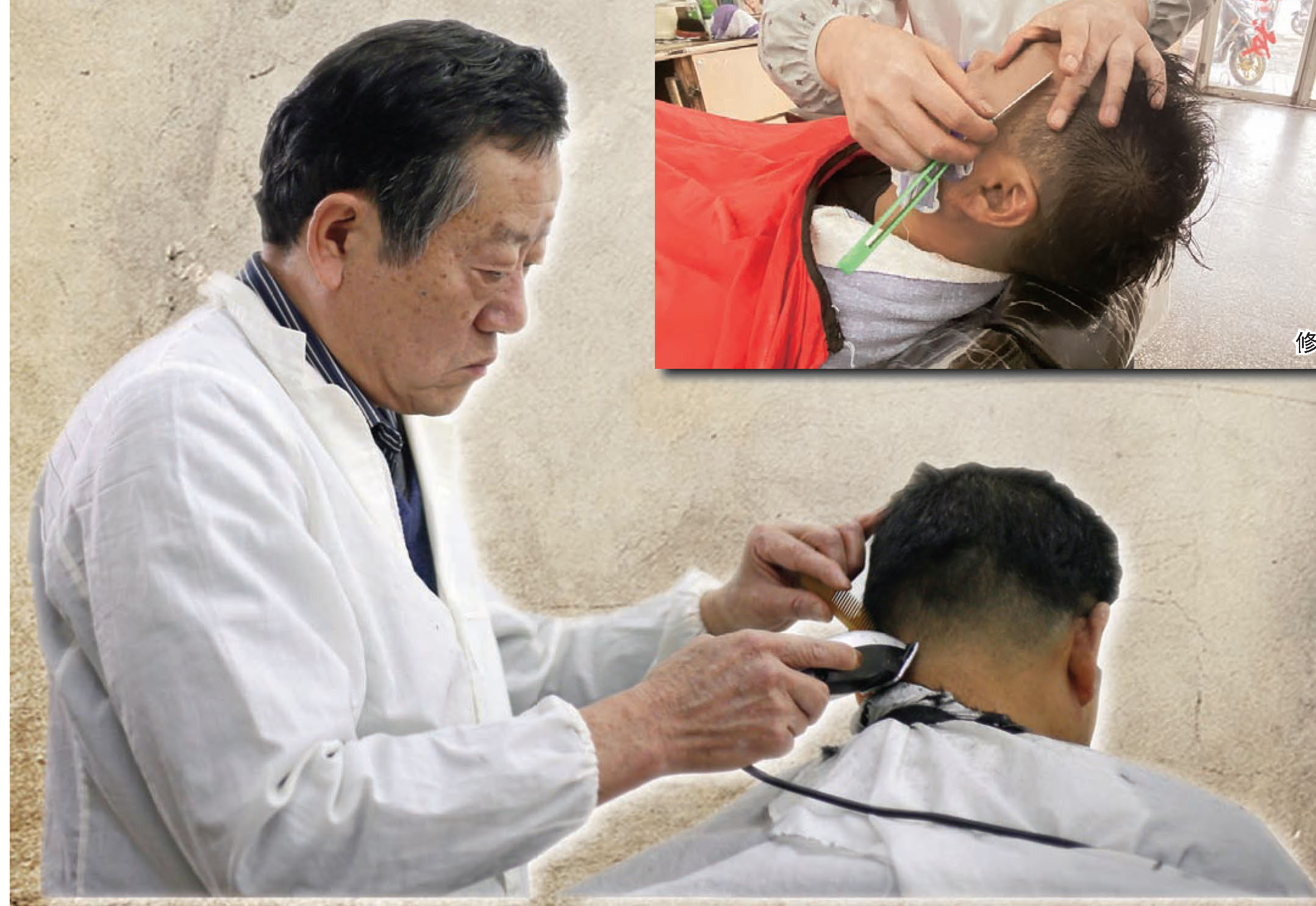

大众理发店有很多规矩,首条规矩就是不能在顾客头上“偷势乖”(松江方言,意为马虎)。其次是统一操作程序,即:围布要从前往后轻兜;理发修面从右到左、从上到下;洗头要两手并举,轻重得当;吹风要轮廓饱满,四周平伏。还有候客时,不准嚼零食;坐时不准翘二郎腿。除此之外,对女理发师还有额外要求,比如夏天不能光脚穿凉鞋,打扮不可花哨等。

年过60岁的汤金芳是现在大众美发厅里最资深的师傅。1974年,汤金芳中学毕业后被分配到理发行业,至今没离开过。她回忆说,当初作为学徒,刚上班的好几个月里师傅并没有立即教技术,而是叫她扫地和磨剃刀,她只能在师傅干活时站在边上“偷”看。“学徒期满了还要现场考试,当场打分的,到了考试那天心里很紧张的。印象中最难的是理平头,要求齐得像刷子一样。”说起这些,汤金芳打开了话匣子,滔滔不绝起来。她说当初师傅有句话让她这辈子忘不了:“你上手大胆一点,剪不好我会修补的。”有师傅撑腰,她说她在给顾客理发时就不会缩手缩脚。

严格的店规和过硬的技艺,让大众理发店在行业内独领风骚,知名度极高。平时常常顾客盈门不说,逢年过节,除了松江人,甚至还有周边郊县的人慕名而来,往往清晨四五点就在门口排起长龙,一直等到七点半开门,30多个师傅同时上阵也无法满足客人需求,有的住浦南等稍远地方的客人等到理完发或烫好发后没了渡船或公交车,只能在店附近找个旅馆住上一宿。此种情形让现在的年轻人无法想像。

后来,在市场经济大潮冲击下,像大众理发店等一大批国营商店面临生存困难。或许是舍不得“大众”这块牌子,抑或是更舍不得扔下学了数十年的这门手艺,店里沐师傅等10位师傅开始考虑出路,最终在众多老顾客的“挽留”下,他们决定抱团前行,众筹盘下了门店,使“大众”牌子得以保存。后因中山路改造,又搬迁到了现在的谷阳南路。

如今,一袭白褂是统一的工作服,陈设一如曾经。店里左边一排是女宾座椅,右边则是男宾。男师傅只给男顾客理发,相应的,女师傅也只为女顾客服务。每张台子都是专属的,怎么布置都由师傅说了算,但也有很多传下来的“同款”。比如雅霜,比如蒸箱里的红白条纹毛巾,还有上海产的万里牌电吹风。

浅黄色的柜台说是收银台,其实就是张旧桌子,还对着门口。算账用的还是老式算盘,沐广祥噼里啪啦拨动算盘珠,比一般人用计算器还快。围着柜台转一圈,也没见着付款二维码。“来我们这里的大部分是老年人,他们也不会用。”沐广祥说。

店里的师傅们仍用着年轻时就在使用的工具,为几十年的老顾客将发型定格在旧时光里。

大众理发店使用的部分工具用品

老式洗头

吹发型

修面

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体