施蛰存与《待旦录》

韦 泱

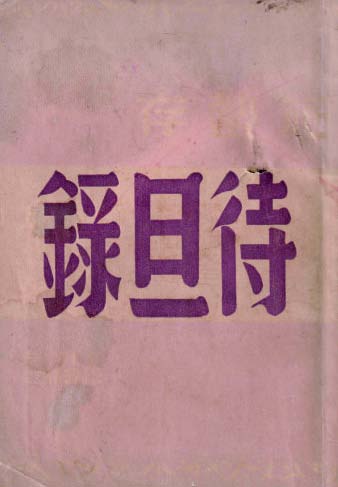

一直喜欢施蛰存先生的文字,淡然,随性而又隽永。上世纪九十年代我开始接触文化老人,也动过想去看望他的念头,后来不知怎么没去成,就成了终生遗憾。这不妨碍我通过阅读他的作品,了解他走近他。当淘得他早年的旧著《待旦录》时,我的欣喜之情实在无以名状。

《待旦录》于“中华民国三十六年五月初版”,列入“刘以鬯主编的怀正文艺丛书之四”,由上海江苏路九十九号的怀正文化社出版。丛书共分八种,都是沪上名作家如许钦文《风筝》,李健吾《好事近》等。此书共收文二十三篇,分两辑,第一辑十一篇,第二辑十二篇,作者写有《序》,他说道:“这是我在抗战八年中写的散文中的一部分,其他的散文,差不多皆已散失,有的是印本在旅行或流徙中遗失的,有的是原稿写出去之后,便无踪影的,有的是发表以后没有剪存,以至现在无法寻觅的。在戎马仓皇中,一个人要保留他自己的一些文字,也真不容易。”这多少说出了抗战艰难时期,不但生活极不稳定,东迁西走,作为作家,也难以保存好自己的笔纸财物,等到要编一本抗战中写下的文字,就颇为不易。最后,施先生写道:“应当说明的是书名的涵义。我对于抗战大业,并没有尽过参加作战的责任,所以不是取‘枕戈待旦’的意义。这个‘旦’字,只是《卿云歌》中‘旦复旦兮’的意思,或者《诗经》里的‘女曰鸡鸣,士曰味旦’的‘旦’字。”这样,这个书名就带有自强和兴旺的意味了。

《待旦录》中的第一辑,可视为文艺杂谈。其中一些文章在发表的当时,就引起过文坛的争论。如《新文学与旧形式》《再谈新文学与旧形式》,因为有人提出异议,他为此多写一文。主要意思是,新文学的作家,如要参与文学大众化的运动,一是提高大众的文学趣味,二是从新文学本身中去寻求能接近大众的方法,也即抛弃旧文学旧形式的俗文学。其实,旧形式如章回小说、平剧脚本、弹词小调等等,正是旧文学向新文学的一种过渡。施先生所说:“不要把这现象认为是新文学的一条康庄大道。”这诚是施先生的一家之言,他强调的是小说、诗歌、戏剧等纯文学的文学性而不是宣传。可见施先年是心直口快之人,敢于提出自己的观点和看法。

这让人想起施先生与鲁迅先生交恶的往事。上世纪三十年代,鲁迅以“丰之余”的笔名,写了《重三感旧》,发表在《申报·自由谈》。施先生也在该报发表《〈庄子〉与〈文选〉》,因正巧有编辑请他填写介绍给青年的读书表格,施先生填了《庄子》和《文选》,结合鲁迅的文章,他说“我以为从这两部书中可以参悟一点做文章的方法,为青年文学修养之助。我并不希望青年人都去做《庄子》《文选》一类的古文”。鲁迅见之又撰文反驳,强调青年人不必沉溺于古文里。一来一去,都没有好听的话,互相嘲弄和攻讦。以至于施成了鲁迅笔下的“洋场恶少”。晚年他在一次访谈中说起此事,还愤愤不平地说:“被鲁迅踢了一脚。”但他并没有过多计较,一直保持对鲁迅的敬重,还在他主编的《现代》杂志上,发表了鲁迅的重要文章《为了忘却的记念》,因为他“觉得鲁迅这篇文章写得实在好,应当发表”。

还说《待旦录》。此书第二辑是真正意义上的散文,他说:“只有《老兵的小故事》一篇,是诗,不是散文,照理不应该编在这里。但是我写这篇东西的时候,确是把它作为散文写的,我自己又喜欢它,不愿意割爱,所以这里是它最适宜的安身处了。”但从形式上看,它确实是诗,每节五行,共十五节,而最后一节却只有四行,总计就是七十四行。作者用的是顺口溜的民歌形式,完全的口语化,开头写道:“三十岁年纪该不算大/可是人家叫俺老兵也不差/前七年剿匪后三年把日本人打/说好听些,也就是十年戎马/唉唉,这络腮胡子三个月才一刮。”全诗读来朗朗上口,内容通俗易懂。无论如何,是应归入诗的行列的。既然作者把它编入散文,那是可以理解的,那是散文化的诗,或诗的散文化。其他各篇散文,如《跑警报》《山城》《河内之夜》等,都是作者在艰苦的抗战岁月中,居无定所,游西走东,在极不稳定的漂泊中,写下的辛酸文字:“跑警报的时候是唯恐敌机来得快,而事实却真是侥幸地老是不来。始终是谁也没有躲进防空壕去,便听见解除警报的汽笛了。那是一个得到了安慰的病人的叹息,于是荒山上的人们也随着舒松地长叹着,提起行李回城了。”这样的文字,从一个侧面,写出了平民在抗战中的困苦。

施蛰存(1905—2003)字蛰存,号梅影轩主、无相庵等,原名施德普,笔名施青萍、安华、施二等。虽生于杭州,但从8岁起就跟着父亲施亦政来到松江。父亲先后任江苏师范学校文牍、检察兼掌书(图书馆主管),母亲系松江人。他在松江(华亭)县立初等小学、省立第三中学完成学业。之后考入杭州之江大学,又进入上海大学、大同大学等。每逢寒暑假必回松江,读书写作,进行外国文学翻译。1927年“四一二”事变后的白色恐怖下,施蛰存与好友戴望舒、杜衡三个共青团员,被列为“共党嫌疑分子”,只得仓皇离校。他悄悄潜回松江,后在省立松江中学执教,借此暂避风头。他曾回忆道:“一星期后,我回到松江家里,隐居小楼,杜门不出,每日阅上海报纸,慨叹时事。”第二年,在松江他与陈慧华举行婚礼,丁玲、胡也频、沈从文等好友从市里赶来贺喜。在松江,他走上了文学之路,与冯雪峰、戴望舒、杜衡组成“我们的文学工场”,筹备《文学工场》杂志。他自述一生开了四扇窗:东窗是文学创作,南窗是古典研究,西窗是外国文学,北窗是碑版整理。四扇窗都是明亮且成果斐然。而散文杂谈的创作,只是他文学创作中的一个分支,亦成绩不凡,继1937年出版第一本散文集《灯下集》,这是他的第二本散文集。

据这套丛书主编刘以鬯先生回忆:“我那时也给施蛰存出过小说,戴望舒的稿子也是他转给我的。他住在愚园路,就在我家后面,所以他有时候就走到我家把稿子给我。”当年设在刘以鬯家中的怀正出版社,就在江苏路,朝北走一小段路就是愚园路,右拐弯就是施先生的家。两人确实住得十分近,联系方便友情深笃,这才有了这本今天看来异常珍贵的散文集。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体